День православной книги 14 марта. Что печатали на Руси до «Апостола» Ивана Федорова

День православной книги: что известно и как отмечают

Решение об учреждении Дня православной книги было принято Священным Синодом Русской Православной Церкви в 2009 году по инициативе Патриарха Кирилла. Дата 14 марта была выбрана неслучайно — она привязана к дню выхода «Апостола» Ивана Федорова.

В рамках праздника во многих городах России проводят выставки редких книг, конференции, чтения, посвященные истории православной литературы. Школы, библиотеки и приходы организуют тематические мероприятия, знакомящие с историей книгопечатания и духовной литературой.

Праздник постепенно обрастает традициями. В монастырях и храмах проводятся выставки старинных рукописных и печатных книг из церковных библиотек. Издательства, специализирующиеся на православной литературе, организуют презентации новых изданий.

Интересной традицией стали благотворительные акции по сбору книг для тюремных библиотек, детских домов и больниц. Во многих епархиях в этот день проходят встречи с современными православными писателями и поэтами.

Исторический контекст: становление книгопечатания в Московском государстве

Книгопечатание в славянском мире развивалось неравномерно. Так, первую печатную книгу на церковнославянском языке белорусского извода выпустил Франциск Скорина в 1517 году, хотя и за пределами родных земель — в Праге. В княжестве Зета (ныне Черногория) первое печатное издание — «Цетинский осмогласник» в сербском изводе церковнославянского языка — было создано монахом Макарием еще в 1494 году. К началу XVI столетия типографии уже функционировали в Кракове, Вильно, Львове и Супрасле.

К середине XVI века потребность в книгопечатании на Руси тоже стала неотложной. Рукописные книги были чрезвычайно дорогостоящими, и их катастрофически не хватало. Церковные власти выражали озабоченность многочисленными ошибками и пропусками в богослужебных текстах, число которых лишь увеличивалось при многократном переписывании, что создавало угрозу искажения вероучения. Кроме того, расширение Московского государства при Иване Грозном требовало распространения православной культуры среди новых подданных, что было невозможно без достаточного количества книг.

Стоглавый собор 1551 года помимо решения политических и церковных вопросов установил правовые нормы для работы переписчиков, предписывая контролировать качество богослужебных книг, которые должны были создаваться на основе «добрых переводов». Однако даже тщательная проверка не гарантировала отсутствия разночтений. Только книга, напечатанная с утвержденных форм, могла в точности соответствовать каноническому тексту.

Иван Грозный решил не отставать от европейских держав. В 1553 году он учредил Московский печатный двор, разместившийся в Китай-городе на Никольской улице, рядом с Николо-Греческим монастырем.

Книжные тайны Анонимной типографии

С 1553 года в Москве уже печатались книги без выходных данных (года и места издания), подтверждает запись в копии Русского летописца, найденной в 1874 году в Тотьме. Эти издания приписывают деятельности так называемой Анонимной типографии, учредителем которой мог быть деятель Избранной рады, иерей Благовещенского собора Московского Кремля Сильвестр.

Изучив особенности бумаги, орнаменты и типы шрифтов, палеографы выявили минимум семь анонимных книг, выпущенных в период 1553–1565 годов.

- Четвероевангелие «узкошрифтное» (1553–1554)

- Триодь Постная (1555–1556)

- Триодь Цветная (1556–1557)

- Четвероевангелие «среднешрифтное» (1558–1559)

- Псалтырь «среднешрифтная» (1559–1560)

- Четвероевангелие «широкошрифтное» (1563–1564)

- Псалтырь «широкошрифтная» (1564–1565)

Первопечатное московское издание получило название Евангелия «узкошрифтного», в отличие от последующих — «среднешрифтного» и «широкошрифтного». В основу этих книг были положены московские рукописи XVI века с полууставным письмом, заставками и вязью в заголовках. Примечательно, что печать осуществлялась двумя красками (черной и красной) в один прогон. Нумерация листов присутствует лишь фрагментарно.

В этих изданиях нет упоминания о том, что они напечатаны по царскому указу, что и позволяет предположить существование частной типографии. Сохранились имена мастеров, возможно, там работавших: Маруша Нефедьев и Васюк Никифоров.

Анализ печатной технологии позволил ученым выдвинуть также гипотезу о том, что к работе Анонимной типографии могли быть причастны Иван Федоров и Петр Мстиславец — официальные русские первопечатники. Возможно, эти издания отражают их «творческие поиски» в области шрифтового оформления, поэтому они могли быть выпущены в том числе и Московским печатным двором в качестве пробных экземпляров, но получились недостаточно технически совершенными для указания официальных выходных данных.

Первопечатники: что о них известно

Биографические сведения о первопечатниках весьма скудны. Иван Федоров, предположительно родившийся около 1510 года, возможно, происходил из Южной Польши, скорее всего из Львова. Достоверно известно, что в 1529–1532 годах он учился в Краковском университете.

О деятельности Федорова в 1530–1540 годах информации практически нет. Вероятно, в этот период он познакомился с митрополитом Макарием, впоследствии пригласившим его в Москву. В столице Федорова рукоположили в сан диакона церкви Николы Гостунского Московского Кремля.

О Петре Мстиславце сведений еще меньше. Предполагается, что он родился в древнем городе Мстиславце в Смоленской земле (территория современной Беларуси) или в белорусском городе Мстиславле.

Но до сих пор остается открытым важнейший вопрос: где же первопечатники освоили свое ремесло.

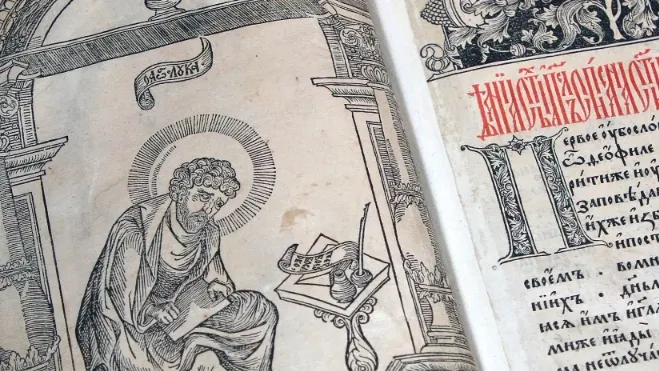

«Апостол» — шедевр раннего русского книгопечатания

«Апостол» увидел свет 1 (14) марта 1564 года. О его выпуске в государственной типографии свидетельствует то самое послесловие, где упоминаются царь Иван IV, повелевший осуществить издание, и митрополит Макарий, благословивший это начинание и отредактировавший текст.

Тираж книги составил почти две тысячи экземпляров. На сегодняшний день сохранилось 62 экземпляра, причем около трети книг находится в Москве, еще около десяти — в Санкт-Петербурге. Отдельные экземпляры хранятся в библиотеках других крупных городов России и стран бывшего СССР.

В послесловии «Апостола» Федоров перечислил всех участников создания книги и описал деятельность печатного двора. Благодаря этому тексту известно, что работа продолжалась почти год начиная с 19 апреля 1563 года, за это время в типографии в том числе были созданы оригинальные литеры и разработано специальное оборудование.

Содержание книги также было тщательно отредактировано. В основе издания — «Деяния и послания Апостолов» евангелиста Луки. Как отмечал автор книги «Иван Федоров. Начало книгопечатания на Руси», книговед Евгений Немировский, первопечатник существенно «облегчил» книгу, удалив многие служебные материалы, не входившие в канонический текст, но традиционно присутствовавшие в рукописных вариантах «Апостола» — различные предисловия, толкования и другие дополнительные элементы.

Всего «Апостол» насчитывает 267 листов (534 страницы), на каждой странице — по 25 строк. Книга украшена 48 гравюрами-заставками и 22 инициалами с богатым растительным орнаментом.

Книжный шрифт был создан на основе распространенного в XVI веке рукописного полуустава с легким наклоном вправо. По сравнению со шрифтами анонимных изданий шрифт «Апостола» выглядит значительно более аккуратным и совершенным. Книга отличается двухцветной печатью высокого качества, текст и сейчас прекрасно читается. Буквицы и заставки напечатаны киноварью (красной краской).

По своим художественным достоинствам «Апостол» превосходит как более ранние анонимные русские издания, так и многие более поздние книги.

Дальнейшая судьба первопечатников

В 1565 году из печати вышли два «Часовника», подготовленные с меньшей тщательностью, что отразилось на их художественной ценности, хотя качество печати оставалось высоким. Эти издания стали последними работами Ивана Федорова в Москве.

После этого Федоров и Мстиславец спешно покинули Московское государство. Причины их отъезда остаются предметом дискуссий: возможно, это было связано с началом опричнины или интригами переписчиков книг, опасавшихся конкуренции. Существует также версия, что Федоров выехал из Москвы официально, по царскому распоряжению, с секретной миссией поддержки православия в католических землях. Эта гипотеза помогла бы объяснить, каким образом первопечатникам удалось беспрепятственно вывезти государственное типографское оборудование.

До конца жизни Федоров постоянно перемещался по городам Восточной Европы, продолжая заниматься книгопечатанием, пока не обосновался во Львове. С Мстиславцем их пути разошлись после Люблинской унии 1569 года, изменившей геополитическую диспозицию в регионе — второй первопечатник остался в Вильно (ныне Вильнюс).

В 1574 году во Львове Федоров издал первую восточнославянскую азбуку — фактически учебник. На данный момент известен лишь один сохранившийся экземпляр, находящийся в библиотеке Гарвардского университета.

Федоров скончался 5 декабря 1583 года и был похоронен на кладбище Святоонуфриевского монастыря во Львове. После его смерти типография пришла в упадок и прекратила свое существование.

В 1909 году в Москве на месте печатного двора был торжественно открыт бронзовый памятник Ивану Федорову работы скульптора Сергея Волнухина. Монумент неоднократно перемещали, и сегодня он находится напротив дома № 2 в Театральном проезде, недалеко от места, где в 1564 году первопечатник издал свой знаменитый «Апостол».

Ранее мы рассказали, как прославился автор «Конька-Горбунка» Петр Ершов и почему после сказки успех от него отвернулся.

Самые важные и оперативные новости — в нашем телеграм-канале «Ямал-Медиа».